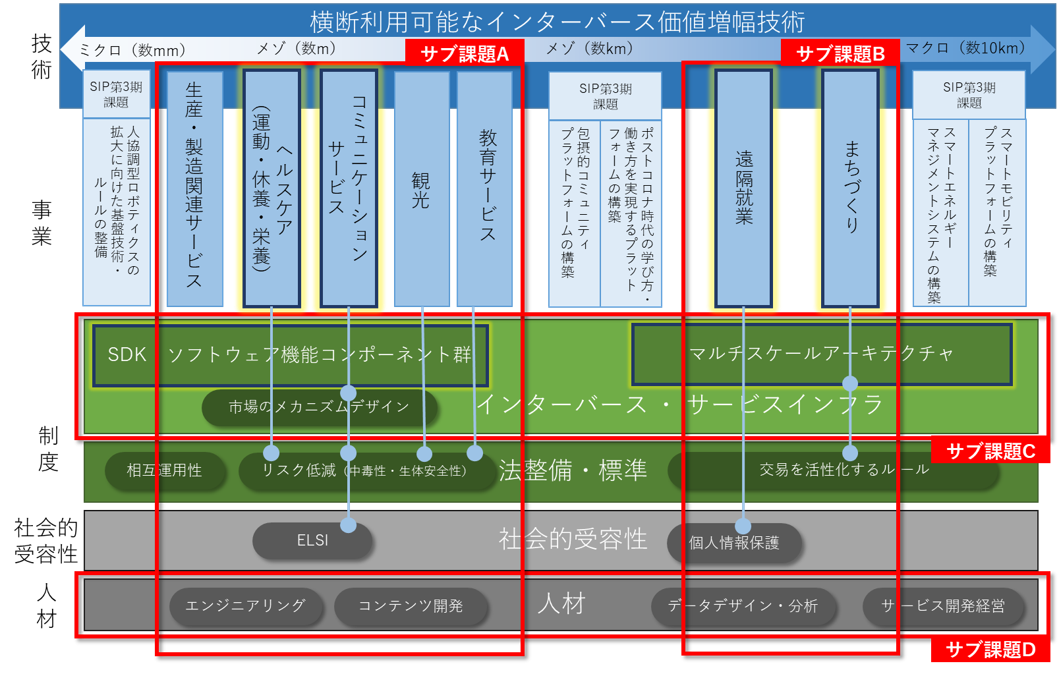

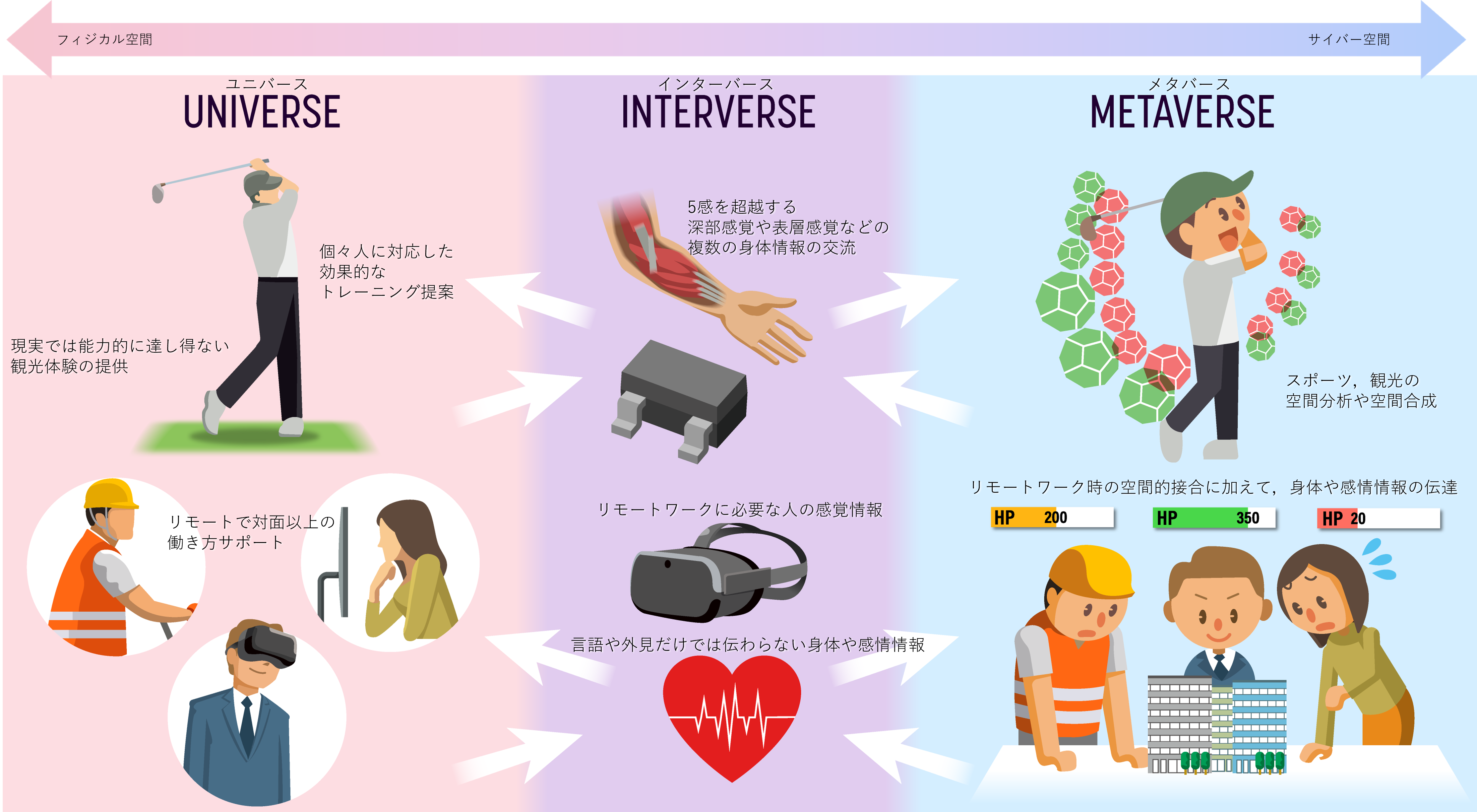

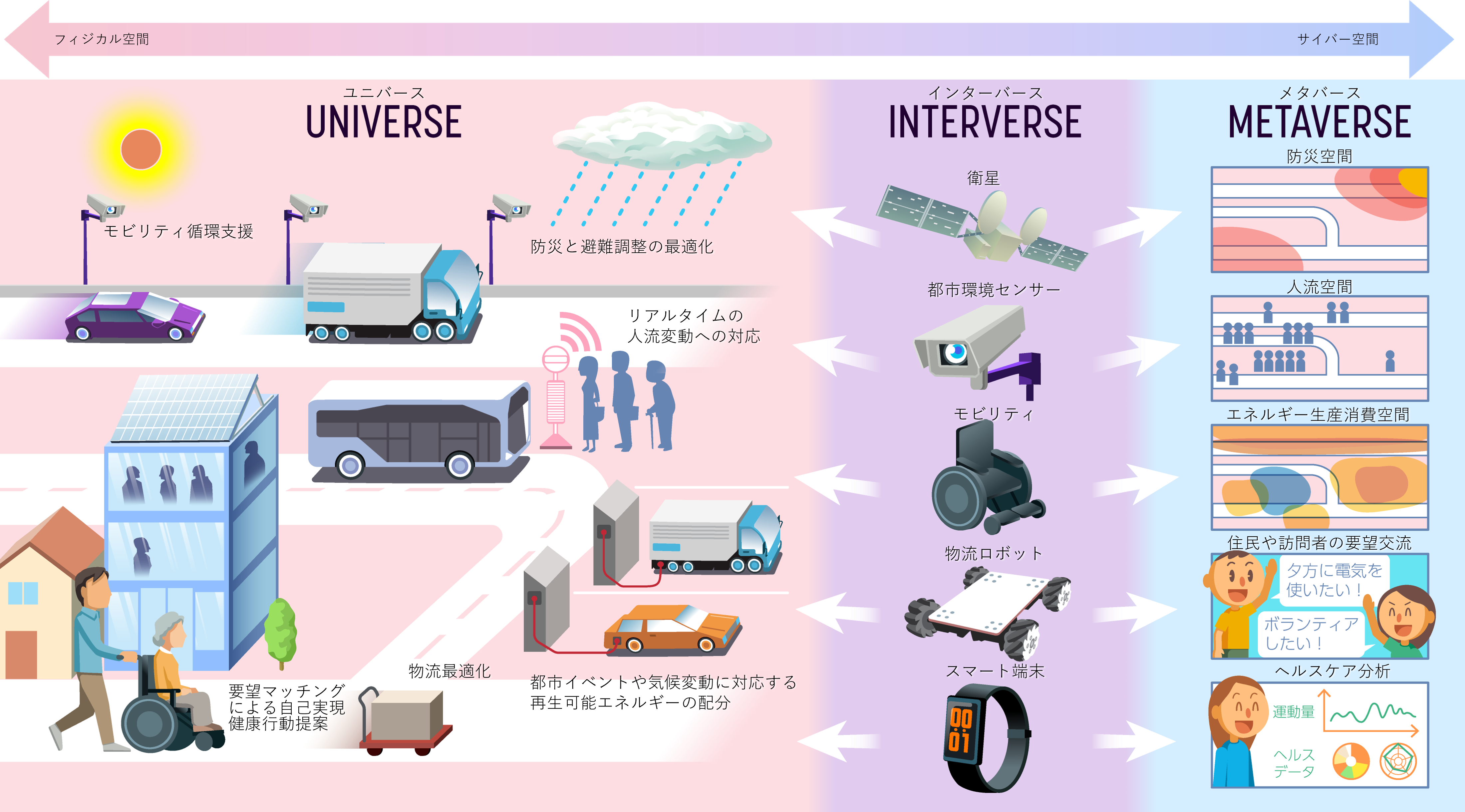

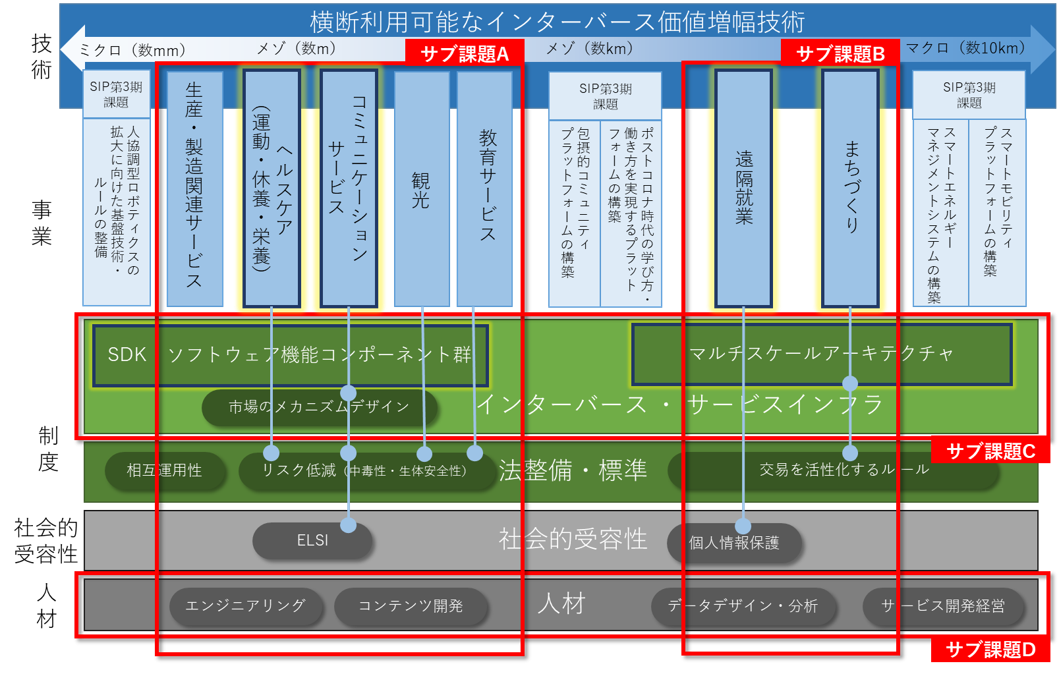

SIP第3期内では技術開発のみならず、人材育成から事業開発まで多岐にわたる事項を実施します。またバーチャルエコノミーの特徴として、社会実装の際のスケールが、ヘルスケアやオフィスなど人中心のサービスの場合と、まちづくりやモビリティなど都市中心のサービスの場合で大きく異なります。スケールの違いによって、データの取得方法や分析方法、またデータの活用方法(例:人に対してのフィードバックをかけていく、人流のシミュレーションなど)も大きく異なってきます。そこで本課題では、スケール別に大きくサブ課題を分けることで、社会実装を効果的に進めていきます。人のスケール(数メートル規模)を対象とした「身体性インターバース技術」をサブ課題A、都市のスケール(数キロメートル以上の規模)を対象とした「インターバース活用スマートシティ」をサブ課題Bとして実施します。一方で、社会実装時のスケール(人レベル、都市レベル)に関わらず共通した課題も想定され、「インターバース・サービスインフラ」、「インターバース人材育成」という2つの課題を、それぞれサブ課題C、サブ課題Dとして実施します。

バーチャルエコノミー拡大に向けたルール・標準化等の検討や、ELSI に関する課題抽出と対策、身体性インターバースのリスク軽減(生体安全性・中毒性等)、固有感覚共有技術やハプティクス技術、雰囲気伝達技術の開発に加え、ユースケースとしての保守、物流、オフィス業務、ヘルスケア、コミュニケーションサービス等への実装を行う。

研究開発テーマ

| a-1 固有感覚共有技術に関する研究 |

・身体の固有感覚の入出力技術、体験合成、固有感覚2次データ分析と提示に係る技術の確立 ・調査とユースケースによる様々なデバイス間連携、安全性確保や国際優位性を保つための規格提案 |

| a-2 ハプティクス技術に関する研究 |

・ハプティクス技術の開発

・ハプティクス技術を活用したサービス開発

・デジタルハプティクスコンソーシアムの設立

・デジタルサーフェスハードウェア事業モデルの検討

・フィジカル/サイバー空間の感性をつなぐ人材育成 |

| a-3 インターバースを活用したコミュニケーション技術 |

・オフィスや公共空間等でのサービス導入に向けた実証

・オフィスや公共空間等でのDXサービスの事例創出 |

| a-4 インターバースを活用したヘルスケア(運動・休養・栄養)の研究と実装 |

・インターバースを活用したヘルスケア分野での新たなサービス開発

・インターバースを活用したヘルスケア分野でのサービス導入に向けた実証 |

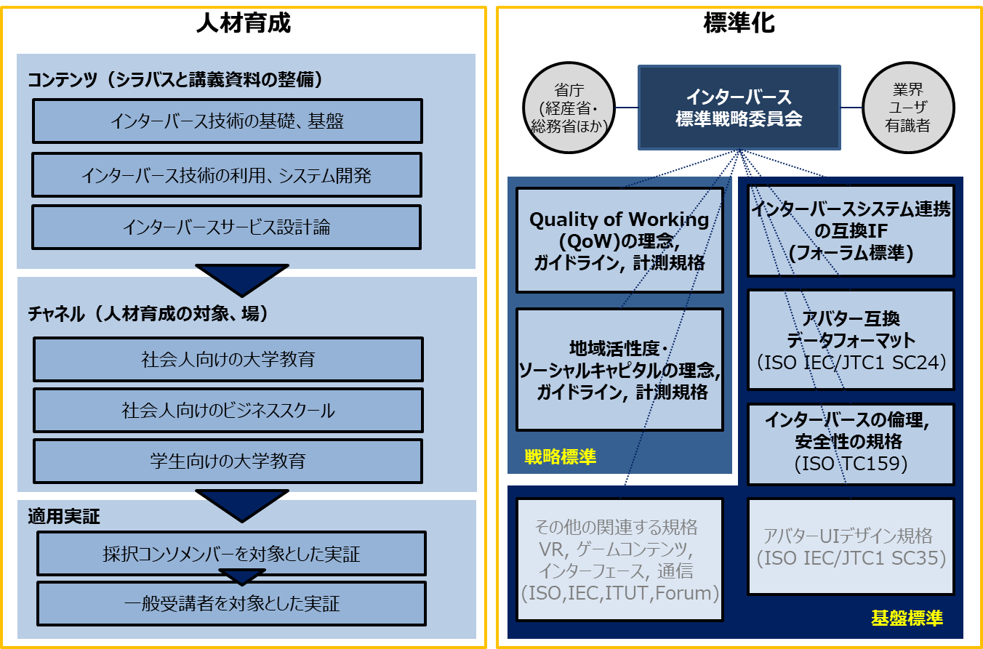

| a-5 バーチャルエコノミー拡大に向けたルール・標準化等の検討 |

・日本の強みを活かした相互運用性の基盤標準(日本発アバター記述形式・コンテンツ・インターバースなど) 、ユースケースの市場拡大に資する戦略標準について国際標準規格の制定

・日本発のフォーマットと国際主要プラットフォームの互換性確保のためのSDKの開発 |

| a-6 ELSIに関する課題の抽出と対策 |

・ELSIの検討及びRRI実践手法として、ELSI検討を行い対策を実践 |

| a-7 インターバースのリスク低減 |

・インターバース関連事業者向け安全性ガイドラインの策定

・心理特性を活用した誹謗中傷者・炎上加担者解析システム

・誹謗中傷や炎上に関連する行動を予防するための行動変容技術

・心理分析技術を活用したサイバー空間依存分析システム |

地域と都会の間で生じている労働力不均衡由来の諸問題に対して働き方の空間的制約を解消できるインターバースアプローチを導入して地域コミュニティの活力回復を目指す取り組みと、ひとの行動・感情を重視したインターバースアプローチによって従来の画一的・没個性的なまちづくりを脱し多様なニーズに応えつつ個々人にとってのウェルビーイングを実現できるまちづくりを通じて地域の活性化と新たなサービス・ビジネスの創出を目指す取り組みを行う。

研究開発テーマ

| b-1 インターバース活用スマートシティ |

・まちの体験価値を向上させる仕掛け体験デザイン構築と実装に関する研究開発

・地域活性化のためのグローカルコミュティ基盤構築

|

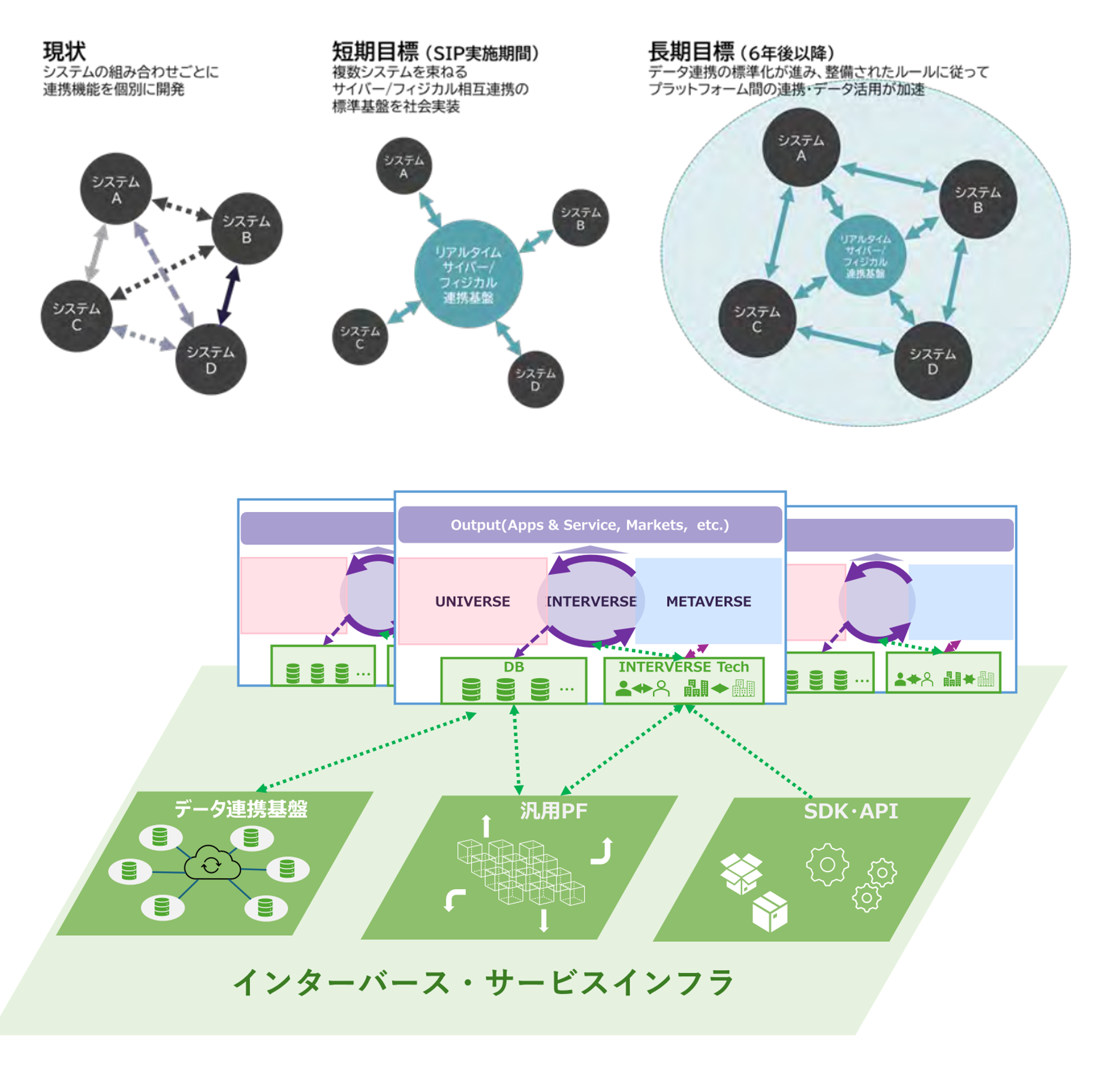

SDK・ソフトウェア機能コンポーネント群の研究開発、モノと情報がつながり続ける 3Dデジタル汎用記述・アーキテクチャ技術開発を行う。バーチャルエコノミー圏の市場メカニズムデザインまでも含めて検討する。

研究開発テーマ

| c-1 サイバー/フィジカル連携汎用プラットフォームの開発 |

・フィジカル空間とサイバー空間のシームレスな情報連携に向けた研究

・センサーとアクチュエーションデバイスのデータセットの標準化

・複数のシステムを束ねるサイバー/フィジカル相互連携の標準基盤を社会実装

|

| c-2 バーチャルエコノミー圏の市場メカニズムデザイン |

・経済学モデル適用によるインターバースコミュニティ支援技術の研究 |

バーチャルエコノミー拡大に必要な人材は、XRクリエイターの育成(育成カリキュラム・資格認証)やエンジニアに加え、インターバースのデザイン/技術開発ができる人材、モビリティやエネルギーなどに代表される他領域とのコラボをデザインできる人材育成が目標となる。加えて、インターバース関連のサービス開発や、その事業化などまでを担う経営人材育成や、インターバースに関する知財・財務等の人材育成、法律あるいは自治体や政府として技術理解できる人材育成を目指す。

研究開発テーマ

| d-1 バーチャルエコノミー人材育成 |

・バーチャルエコノミー人材育成

・インターバース基盤活用のための人材育成

|